党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央已经给出了明确答案:

“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”;

“努力使各项改革都能适应党和国家事业发展要求,都能满足人民群众愿望和期待”;

“把改革方案的含金量充分展示出来,让人民群众有更多获得感”;

“人民有所呼、改革有所应”;

“全面建成小康社会,在保持经济增长的同时,更重要的是落实以人民为中心的发展思想,想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困”;

“把以人民为中心的发展思想体现在经济社会发展各个环节,做到老百姓关心什么、期盼什么,改革就要抓住什么、推进什么,通过改革给人民群众带来更多获得感”;

“必须坚持以人民为中心的发展思想,把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点”;

……

十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提出的一系列治国理政新理念新思想新战略,其根本就是以人民为中心的发展思想,从改革的顶层设计,到群众身边“小事”,无不诠释出人民利益是党和政府一切工作的根本出发点和落脚点,清晰地勾勒出以习近平同志为核心的党中央治国理政的“人民至上”和“民生逻辑”的执政情怀。

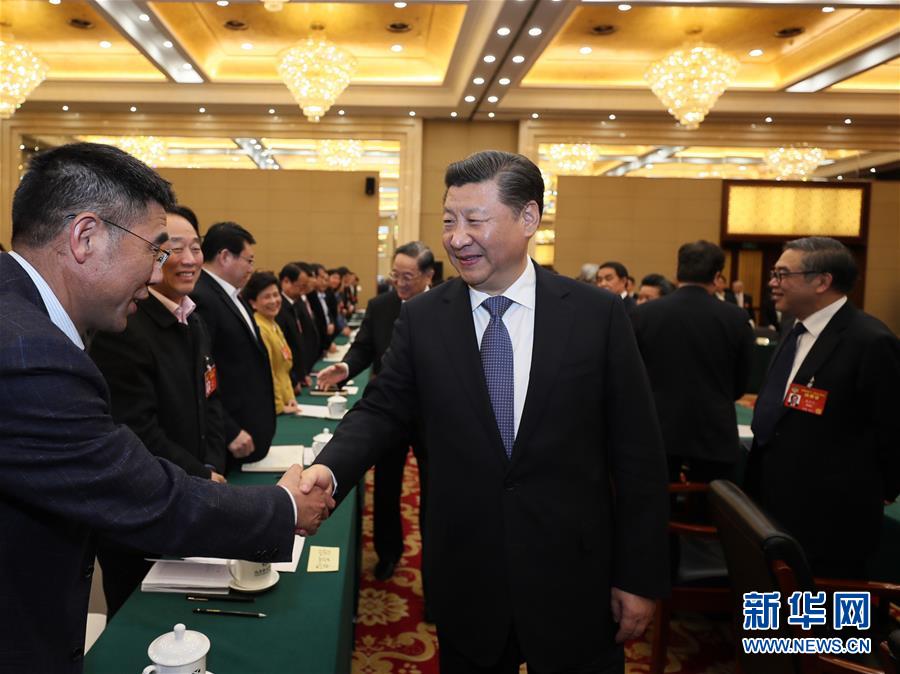

3月4日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十二届五次会议的民进、农工党、九三学社委员,并参加联组会,听取意见和建议。中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声参加看望和讨论。新华社记者鞠鹏摄

时时问需于民,事事问计于民,把人民置于心中最高位置,群众反映最突出、最集中的问题,就是中国改革发展的根本指向。“以人民为中心”,是改革的“人心标准”,更是执政党对人民作出的庄严承诺。呼应民心民意,为改革顺利推进赢取新的动力,更展示出改革的信心与决心。

2016年,全面深化改革的主体框架基本确定,四梁八柱已然立起。供给侧、行政管理体制、司法、财税、户籍制度、央企薪酬、考试招生、农村土地、公立医院、科技体制、监督执纪……一项项牵涉深层次调整的改革,在顶层设计与着力推动下破题,不断发力。

改革为民。去年一年,习近平总书记主持召开12次中央深改组会议,其中涉及民生相关议题的会议就有9次,会议审议通过的民生领域文件,涉及扶贫、医疗、就业、教育、养老、社保等多个方面。

“改革既要往有利于增添发展新动力方向前进,也要往有利于维护社会公平正义方向前进。”全面深化改革,始终锁定民生关切点,紧紧抓住破解民生难题与保持经济增长的“最大公约数”,让改革红利更多更公平地惠及广大人民群众。脱贫攻坚“精准”发力、“健康中国”展开蓝图、收入分配制度改革走向深入、产权保护顶层设计完善、房地产调控“一城一策”……2016年,改革瞄准民生领域的“痛点”,逐一破题,精准发力。

在过去一年间,人们已经开始在方方面面感受到改革带来的红利:

全国城镇新增就业1314万人;农村贫困人口减少1240万;棚户区住房改造600多万套,农村危房改造380多万户;全面推开营改增试点,全年降低企业税负5700多亿元;儿童医疗资源紧张状况有所缓解,家庭医生走入寻常百姓家;教育均衡布局逐渐发力,更多的孩子实现“就近入学”;增设巡回法庭,进一步下沉审判中心,方便群众诉讼;提高低保、优抚、退休人员基本养老金等标准,为1700多万困难和重度残疾人发放生活或护理补贴;身份证异地受理工作进展顺利,群众不必为办证再受来回奔波之苦……

从国计到民生,全面深化改革给予群众的,既有切身利益的保障,也有公平正义的实现;既有发展红利的共享,也有美好前景的预期。这正是进入深水区和攻坚期之后,全面深化改革能够多点发力、密集施工的深厚底气。

以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想,把群众的“小事情”放在心上,把人民的“大责任”扛在肩上,推动全面深化改革为全面建成小康社会持续提供动力。

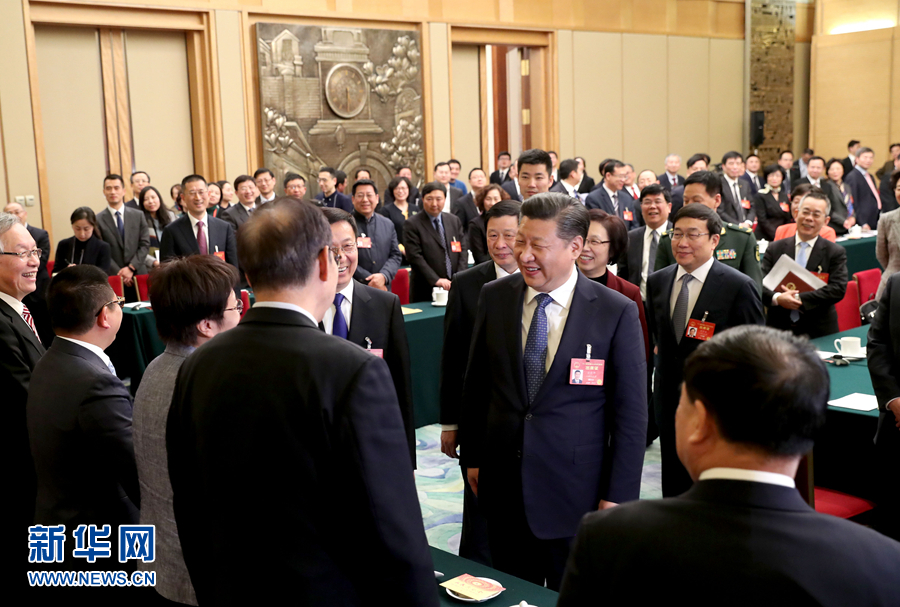

3月5日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十二届全国人大五次会议上海代表团的审议。新华社记者王晔摄

2017年,改革将继续向纵深推进。“以人民为中心”,正是体现了决策者在多元中定主导、在多样中求共识、在多变中找恒量的执政智慧,将改革目标指向与群众的意愿、人民的利益紧紧相连。

正在召开的全国两会,将进一步汇聚民意、民心、民智,中央治国理政将继续锁定“民生坐标”,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦增添源源不竭的动力。